在当代艺术传播场域中,大众审美与专业审美的评价体系常呈现显著分野,乃至形成公开的对话壁垒。本文以书法艺术为具体分析对象,旨在从学理层面廓清两种审美范式的本质差异、历史源流及其价值导向。大众审美根植于日常感性经验,追求视觉的即时愉悦与情感共鸣。而专业审美则建构于严谨的学科理论与历史文脉之上,强调技法的传承、形式的自律性与文化的深度。理解这一张力,对于构建良性的艺术批评生态、推动审美教育的普及具有核心意义。

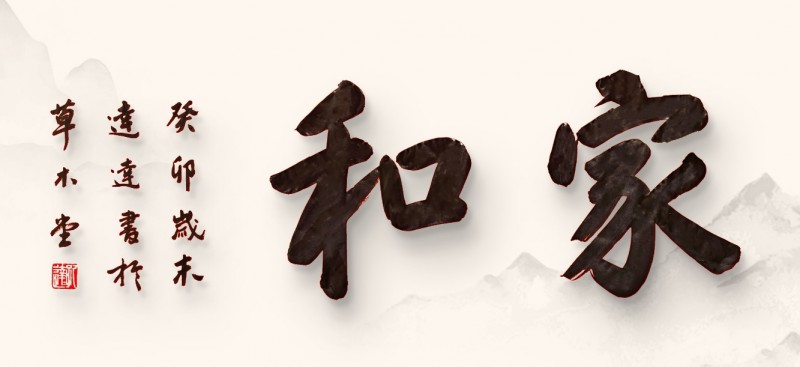

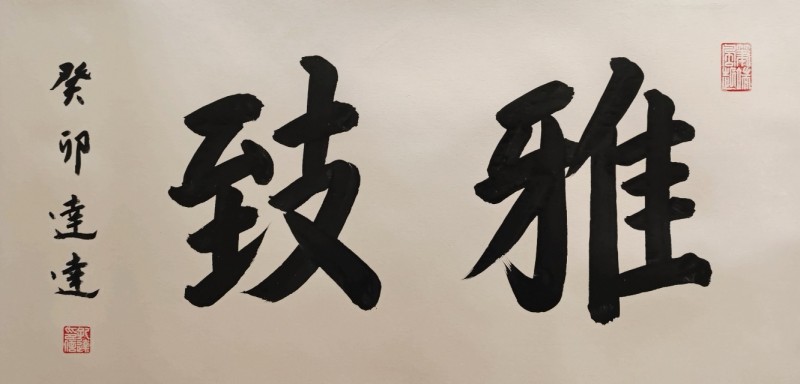

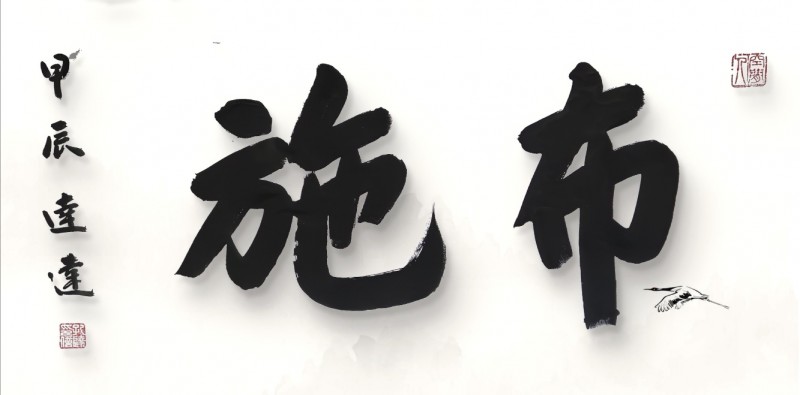

艺术作品的评价,从来不是一个单一维度的命题。我们时常观察到一种现象,一件在社交媒体上广受追捧、被大众赞为“好看”“震撼”的作品,在专业领域内却可能被斥为“俗媚”“江湖体”。反之,某些被学术圈奉为圭臬的探索性作品,却难以引发普通观众的共鸣。这种评价的撕裂,并非简单的“对错”之争,其背后是两套截然不同的审美认知体系在运作。我们从最具中国文化特质的书法艺术为例,深入剖析这两种审美范式的内在逻辑与生成机制。大众审美,从本质上说,是一种前学科化的、社会性的集体趣味。它并非源于系统的艺术训练,而是个体在日常生活中长期积累的视觉经验与情感模式的投射。大众审美常理解为以“好看”“顺眼”“有冲击力”为主要乃至唯一标准,这种“好看”通常指向和谐的比例、鲜明的对比、熟悉的意象以及直接的情绪唤起如激昂、宁静、悲伤等。评价依赖于个人的生活经验与普遍常识,追求即时的、无障碍的理解与共鸣。欣赏书法时,大众更易被字形的外在轮廓、墨色的浓淡对比所吸引,而难以进入笔锋的微妙转换与空间布白的精妙算计。

大众审美往往从历史语境中剥离,倾向于将艺术作品从其所属的历史脉络、文化传统与技法体系中抽离出来,进行孤立的、“纯净”的观赏。因此,一件模仿古代大家皮相的伪作,可能比一件真正具有开创性的、但面貌“陌生”的探索之作更受欢迎。专业审美是艺术领域内部的“游戏规则”,它是在长期的历史沉淀与学术构建中形成的精密体系。其运作依赖于一套完整专业的学术体系。

专业审美从来都以该艺术门类的核心技法与美学理论为坚实基石,在书法中,这具体体现为对笔法(中锋、侧锋、提拔转折)、墨法(枯湿浓淡)、字法(结体取势)、章法(谋篇布局) 的严谨考量。每一项都是一套可以分析、品评的复杂系统。任何作品的评价都必须置于艺术史的坐标中进行。专业审美的目光是纵向的,它审视作品如何承袭前人,对二王、颜真卿、米芾等经典的消化,又如何回应时代并进行创造性转化。它追求的是“历史意识”下的价值定位。专业角度注重文化内涵导向,超越单纯的视觉形式,深入探究作品所蕴含的学养、格调与精神气质。专业批评常用“书卷气”“金石气”“雅俗”等概念,这些均是综合了技法、学问与人品的整体性文化判断。“江湖体”书法是大众审和专业视角分野的焦点,从大众审美视角看,“江湖体”往往具有强烈的视觉吸引力,字形夸张奇崛、用墨对比强烈、风格鲜明易辨。它满足了“一眼望去与众不同”的猎奇心理,其直观的“艺术感”与“设计感”易于被非专业群体识别和记忆,从而获得“高手在民间”的赞誉。然而,从专业审美视角审视,“江湖体”的缺陷是根本性的。专业书法家批评其根源在于,笔法缺失、条浮滑、扁薄,缺乏中锋行笔所带来的“锥画沙”“屋漏痕”般的力度与质感。其用笔多为信笔涂刷,未经严格的古典笔法训练。字形的奇崛并非建立在深入理解欧、颜、柳、赵等经典法帖结字规律基础上的变通,结字无源无相,而是为奇而奇、为异而异,属于无根之木、无源之水。在章法上往往杂乱无章,过度追求视觉刺激而忽略了虚实相生、计白当黑的高级美学规律。整体气息流露出“躁”“野”“浊”的江湖习气,与传统文化所推崇的“静”“雅”“清”的文人书卷气相去甚远,故被贬为“俗书”。

两种审美差异,构成了艺术场域的权力与认知鸿沟,法国社会学家布尔迪厄的“场域”理论可以提供解释。艺术场是一个拥有自身法则的独立世界,专业审美是场域内部的文化资本,它通过专业教育(如美术学院)、权威机构(如书协、美协)、学术媒体等机制得以建立和维系。大众审美则是场域外部的普遍趣味,更多地受大众传媒、商业市场和日常生活的塑造。二者之间的张力,本质上是两套不同“知识体系”与“评价权力”的碰撞。专业领域因其掌握了更深厚的文化资本而自居为评判的权威,但大众领域则凭借其数量优势和市场力量,构成了另一种不可忽视的“话语权”。此外,严肃的专业审美需要长期的、刻意练习才能获得,这天然地构筑了一道认知门槛,导致了理解的鸿沟。大众审美与专业审美的分野,是一个常态化的、结构性的存在,简单地否定任何一方都是武断的。专业审美肩负着守护艺术纯度、传承文化精髓的使命。而大众审美则反映了最广泛人群的情感需求与生命活力,是艺术生存与发展的社会土壤。未来的出路在于构建双向的理解与对话,对于专业界而言,应避免陷入孤芳自赏的傲慢,需思考如何将精深的学理转化为有效的公共美学教育,提升全民的审美素养。对于大众而言,则应保持开放的心态,在尊重自身直观感受的同时,愿意了解艺术背后的深厚传统与复杂系统,逐步从“看热闹”走向“看门道”。唯有如此,两种审美范式才能从当下的对立与隔膜,走向未来的互补与共生,共同滋养一个既富有活力又不失深度的文化艺术认同。

文 | 孔达达 研究员

发表评论