在都江堰灾后重建的瓦砾堆前,建筑师刘卫兵俯身拾起一片残损的青瓦。指尖触及冰凉陶土的瞬间,他仿佛触摸到川西林盘千年跳动的脉搏——那些散落于成都平原的绿岛聚落,曾是古蜀文明“道法自然”的鲜活见证,却在现代推土机前节节败退。

十七载光阴流转,这位昔日的痛心者站上了布鲁塞尔世界绿色设计组织(WGDO)的领奖台。2025年1月14日,“绿色设计国际贡献奖”的桂冠加冕,标志着全球建筑界对一位东方探索者的最高致敬:他以科技为笔,传统为墨,在人类与自然的断裂处重绘共生蓝图。

刘卫兵应邀出席2025中关村论坛•世界绿色设计论坛

林盘密码:从历史尘埃到生态灯塔

“川西林盘虽由人作,宛自天开。”刘卫兵在联合国人居署的演讲中如此阐释。这种独特的聚落形态,并非仅是竹林环绕的农舍,而是古蜀先民与自然共生的智慧结晶——水系、农田、院落、林木有机交织,自成一套精妙的微气候调节系统。

然而这把打开绿色未来的钥匙,一度被掩埋在城市化浪潮之下。2008年汶川地震,青城山林盘化作断壁残垣的景象刺痛了刘卫兵。灾后重建中,他拒绝千篇一律的钢筋水泥,力主“林盘随田散居”理念。当胡锦涛同志驻足于他主持重建的花溪村林盘,赞誉其为“理想中的农家新村”时,历史的回响开始激荡:传统智慧与现代人居,本可琴瑟和鸣。

“5.12”地震灾后重建的花溪村

真正让林盘“活”起来的,是科技赋予的当代语言。在南溪遥林盘项目中,刘卫兵团队引入IES生态建筑分析软件,让无形的风、光、热变得可视可控。软件精准解析不同围护结构下的能耗比照、主导风向对院落的影响,甚至细微到建筑材料差异对环境质量的改变。数据建模后,设计团队择优改造:挑高屋顶引入穿堂风,木构通廊疏导盆地湿闷,传统穿斗木结构的舒适度被科学提升。

“南溪遥”用于IES生态建筑分析的模型

“守护不是复古,而是提取合乎当下的逻辑与创新因子。”刘卫兵道出真谛。他摒弃符号化的仿古,转而用生物气候学原理激活林盘基因。青城马椅子非遗工坊便是典范——全竹构造由乡村工匠榫卯而成,既承袭“竹骨泥墙”的古法,又以当代设计语言重构空间。该项目斩获全球人居环境规划设计奖,评审惊叹:“它实现了乡村振兴、文化保护与生态平衡的完美统一。”

获全球人居环境规划设计奖的“中国川西林盘非遗(马椅子)工坊”

竹构革命:从川西田野到联合国讲坛

在 2024 年联合国气候大会的聚光灯下,刘卫兵先生向世界展示了一组令人惊叹的四川竹构建筑影像。这些建筑没有炫目的技术堆砌,却因“以竹代塑”的朴素智慧斩获国际金奖。竹子作为一种建筑材料,具有诸多独特的优势。它生长迅速,具有强大的再生能力,能够在较短时间内重新生长,为建筑提供源源不断的原材料。同时,竹子的固碳能力较强,在生长过程中能够吸收大量的二氧化碳,有助于缓解气候变化。正是这一古老建材,在他的设计中焕发新生:快速再生、固碳力强、柔韧抗震。

曼谷联合国会议中心,刘卫兵作题为“历史文脉与城市更新”的主题发言

“低碳城市不是技术的堆砌,而是人与自然关系的重构。”刘卫兵的声音在联合国讲坛回荡。他深刻地揭示了一个被现代建筑遗忘的真理:真正的可持续性,深植于对“地域精神”的敬畏。这种敬畏体现在对当地气候特殊性的尊重,对在地材料的充分利用,以及对传统营造经验的传承与创新。

为让这一理念落地生根,刘卫兵搭建起多元联动的桥梁。他创立“川西林盘生态联盟”,聚合政、产、学、研之力;在西南财经大学开讲“绿色生态建筑”,将林盘智慧注入青年心田;更与腾讯携手开发“林盘碳足迹”小程序,让公众实时感知个人行为对碳汇的影响。科技于此,成为连接千年智慧与当代生活的神经脉络。

未来之窗:从在地实践到全球范式

米兰三年展艺术宫内,刘卫兵的装置作品《无形》静立于国际舞台,向世界诉说着东方哲学的深邃与包容。作品以竹与青砖构筑出一方独特的空间,竹的柔韧与青砖的质朴相互映衬,营造出一种古朴而自然的氛围。光影在其中交织流动,随着光线的变化,空间呈现出不同的明暗层次,仿佛时间在其中缓缓流淌。水影的加入更添灵动之感,水的波光粼粼与光影相互呼应,让整个空间充满了生机与活力,宛如一幅流动的画卷,吸引着观众的目光,引发无限遐想。组委会评语深刻点题:“它体现中华文化‘大象无形’的包容,以‘道法自然’态度表达对宇宙的敬畏。”这件作品,正是刘卫兵将川西林盘哲学提炼为世界语言的结晶——东方“空无”之境,恰是应对生态未知的精神资源。

第 23 届意大利米兰装饰艺术和当代建筑国际三年展唯一中国作品《无形》

刘卫兵的视野早已超越单体建筑的艺术表达,他的实践与探索深入到更广泛的生态与社会领域。作为政协委员,刘卫兵先生积极履行社会责任,推动建立“公共—企业—个人”三级生态产品价值核算体系。这一创新举措旨在将林盘的碳汇能力、生物多样性等“无形价值”转化为可交易指标,从而为生态保护提供更有力的经济支持和激励机制。通过这一核算体系,林盘的生态价值得以量化和显现,为生态保护和可持续发展开辟了新的路径。他提出“整田、护林、理水、改院”策略,犹如一套组合拳,将绿色建筑、低碳交通、可再生能源嵌入城乡肌理。

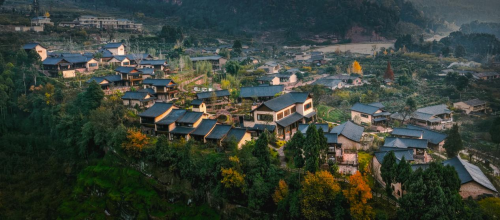

获联合国亚洲都市景观奖的“中国眉山丹棱幸福古村生态民宿聚落”

“川西林盘是成都特有的‘近自然’碳汇系统,”刘卫兵强调,“只有深刻认识到它是一个人、林、田、水共生的生命体,才能真正释放其巨大的生态经济价值。”眉山丹棱幸福岭项目印证了此道:此项目以生态民宿集群为核心,成功激活了古老的村落。该项目充分尊重川西林盘的自然生态特征,将绿色发展理念贯穿于规划、建设和运营的全过程。通过科学合理的布局,项目不仅保留了原有的自然风貌,还进一步优化了生态环境,使其成为了一个具有独特魅力的生态旅游目的地。项目预计年接待游客量可达40万人次,这一庞大的客流量为当地带来了显著的经济收益。同时,项目带动就业2000余人次,为当地居民提供了丰富的就业机会,极大地促进了当地经济的发展。村民人均增收约0.5万元,这一数字背后是实实在在的生活改善和民生福祉的提升。绿色,在此成为可感可触的民生温度。

永续之思:从代际责任到文明对话

“建筑师的代际责任,首要是熟悉脚下土地的历史。”这是刘卫兵先生常对学生们的谆谆教诲。他视地方志为设计者的必修课——唯有深谙城市的文化基因,才能在创新中延续文脉,让建筑成为历史与现代的桥梁。这种对历史的“反刍”,并非简单的怀旧,而是一种深刻的文化自觉。让他的作品充满时间的纵深感:幸福岭民宿群以“散、小、巧”呼应古村肌理;布后街旧院改造在钢架玻璃中保留川西院落魂魄。

幸福古村被联合国教科文组织评价为“依然生长的乡村”

在当前旧城更新的热潮中,刘卫兵先生提出了“针灸式疗法”的理念,为城市更新提供了独特的视角与方法。“老城区如同古董包浆,岁月的积淀赋予了它独特的韵味和价值。”刘卫兵先生强调,“在更新过程中,我们应当敬畏这种岁月的馈赠,而不是采取粗暴的覆盖方式。”他认为公园城市的高级感,正源于对地域文化基因的创造性转化。成都林盘与河北雄安新区遥相呼应——后者“先植绿、后建城”的理念,正是“天人合一”的现代表达。

从查理寺的写生青年,到联合国讲坛上的东方哲匠,刘卫兵先生用三十七载的岁月步履,深刻印证了一个真理:最先锋的绿色设计,恰是对古老智慧的深情回望。当他在世界地图上勾勒川西林盘的坐标,人类正见证一场跨越时空的文明对话——关于如何以谦卑之心,筑就一个与万物共生的未来。

正如米兰三年展上装置作品《无形》所隐喻的那样,真正的可持续之道,并非在于喧嚣的技术宣言之中,而是在于与自然和解的静默智慧里。刘卫兵先生的设计生涯,正是将“大象无形”的东方哲思,锻造成可供人类诗意栖居的诗篇。

在刘卫兵先生的蓝图中,每一根竹子宛如一根连接古今的生态神经,承载着历史的智慧与未来的希望;每一处林盘则是面向未来的文明窗口,透过它,我们得以窥见人与自然和谐共生的永恒真理。当科技的光芒照亮尘封已久的营造智慧,人类终于能够在绿色的永恒之窗前,重获与天地共生的尊严与希望。

发表评论