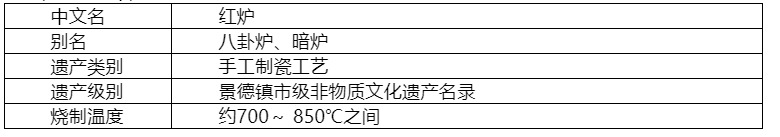

近日,景德镇市公布了最新一批市级非物质文化遗产名录,“红炉”成功入选,引发了社会各界的广泛关注。这一古老工艺历经岁月沉淀,承载着深厚的文化底蕴,此次入选不仅是对其艺术价值的高度认可,也为其传承与发展注入了新的活力。

红炉,是一种传统釉色上彩的烧制技法。可追溯至[具体历史时期]。在漫长的发展过程中,景德镇的工匠们不断探索创新,将釉色与彩绘巧妙结合,创造出了色彩斑斓、精美绝伦的上彩瓷器。其独特之处在于,先在高温下烧制素瓷,然后在素瓷表面施以各种釉色,并进行彩绘装饰,最后再经过低温烧制,使釉色与彩绘完美融合,呈现出独特的艺术效果。这一工艺对原材料的选择、釉色的调配以及烧制火候的掌控都有着极高的要求,每一个环节都凝聚着工匠们的智慧和心血。

红炉传统釉上彩瓷烧制专用低温炉及烧制技法。红炉盛行于明代,因五彩瓷红彩主导得名,是景德镇传统釉上彩瓷烧制(二次加彩)的核心窑炉及烧制技艺,又称“暗炉”、“八卦炉”、“彩花炉”、“彩炉”等。

其以双层炭火夹层构造与人工曲线控温技艺闻名,通过人工添碳及曲线控温,使釉上彩料(彩绘)与瓷胎深度融合,形成“色润如脂,线活如生”的艺术效果。

因烧制及窑炉技术复杂,自新中国成立以来失传近半个世纪,自2017年由艺林堂首次复原,重现千年古法红炉烧制技艺。

艺林堂借红炉烧制的粉彩九桃瓶、万花不落地等艺林堂誌款作品,以“彩透釉骨”之态重现“彩瓷之王”风采,既承宫廷华贵,亦融现代美学,印证“炉火不熄,瓷魂永续”的匠心传承。

一、结构特征

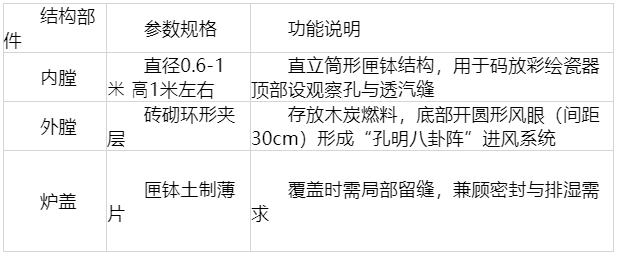

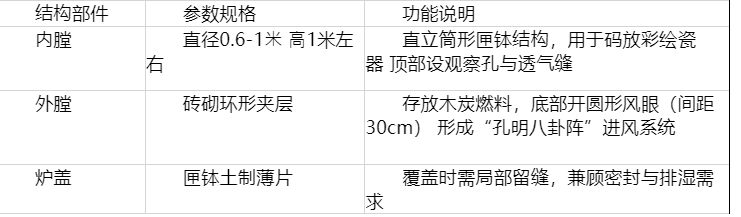

红炉有两层,内层为直立圆筒形作为炉膛,直径0.6~1m,高1m左右,外层和内层之间有放置木炭的夹层,外层砖砌成圆形,下部四周留有进风用的风眼。烤花时将瓷器放在内层炉膛中,点燃夹层的木炭,并用耐火泥制作的盖板盖住红炉上面,通过人工投炭与风眼调节实现800℃±50℃低温烤花,达到温度之后停火,自然冷却后取出。

红炉体积小而灵活,缺少了普通窑的很多要素,比如独立的燃烧室、烟囱,这也是其被称为炉而不是窑的原因。另外红炉也可以烧制浇黄、茄皮紫、孔雀绿等低温单色釉器物。

红炉采用双膛式结构(表1),兼具实用性与灵活性:

表1:红炉结构部件及功能说明

二、烧制工艺

核心流程分为三阶段

1. 满炉

按大件垫底、小件居上原则码放瓷器, 避免画面擦损;

2. 控温

底火 :初燃阶段填充50cm高木炭, 封闭风眼促底温爬升;

边火 :夹层加炭提升外围温度,以铁钎调整燃烧效率;

顶火:顶部叠置炭层实现整体穿透式加热;

通过观察孔判断“大红袍 ”(焰色鲜红均匀) 判定火候;

单次烧成需耗白炭120公斤,耗时8-10小时,成品率依赖烧炉师的经验判断。

3. 冷却

自然冷却12小时以上,速冷易致惊裂。

历史演变

最早关于这个“红”的书⾯描述来源于清代制瓷名著蓝浦的《景德镇陶录》中,其载:“镇有彩器,昔不⼤ 尚。⾃乾隆初,官⺠竞市,由是⽇渐著盛。俗呼红店,其⾃称⽈炉户。”

红店是经营在白胎瓷器上加工彩绘的行业。旧时把瓷器装饰叫“画红”,红店之名由此而来

“红花”最早的实际称呼可推测到明代中晚期 ,嘉万时五彩盛行,由于红彩抢眼又占画面大篇幅,也那时“红花”的称谓便在镇上流行开。后来传到日本也被尊称为“大明赤绘”。而这个“⾚”便佐证了“红花”这呼在彩瓷行业的兴起。一个小范围的称谓不仅是一小众人群的便利所需,更是这片地域的人对这类文化的感受与这群人的共同文化认知。

画“红花”的人被称为“红店佬”,烧“红花”的窑炉则被叫做“红炉”。

《陶冶图说》第十八“明炉暗炉”幅文载:

白胎瓷器于窑内烧成,始施采画。采画后复须烧炼,以固颜色。爰有明、暗炉之设。小件则用明炉炉类法琅所用。口门向外,周围炭火,器置铁轮,其下托以铁叉,将瓷器送入炉中,傍以铁钩拔轮令其转旋火气,以画料光亮为度。大件则用暗炉炉高三尺,径二尺六七寸。周围夹层以贮炭火,下留风眼。将瓷器于炉膛,人执圆板以避火气。炉顶盖板黄泥封固。烧一昼夜为度。凡烧浇黄、绿、紫等器,法亦同。

清末以后,明炉小时,大小件彩瓷同一炉烧成。“暗炉”即红炉。

历史渊源及文献记载

宋金时代

研究红绿彩的专家望野(阎焰)先生根据文献认为,早在宋金时代,汴梁就已经出现了“红炉”,因为城市里的商家有时在烧好的白瓷上用朱红色描画商家姓名再次烧制后卖出,这种烧制炉不可能是固定式固定式而应该是规模较小,便于移动的炉子。

红炉或许早在宋加彩时就已经是烤制釉上彩的专门设备,后来各地陶工汇聚景德镇,这种工艺又传到了景德镇。不管是受景德镇影响还是北方金加彩影响 ,漳州窑生产的“吴须赤绘”烤花所用的炉应该就是“红炉

《⾄正直记》记载 :“红绿彩古来有之,⾦以来时为上物,多订烧、限烧为上⽤,⾮市烩所能得也。”

据此,能够发现红绿彩产量⼩是贵族专⻔享有使⽤的器物需要定烧、限烧。这也进⼀步说明红炉诞⽣的必要性。

明代

嘉靖、万历时期便已有红炉存在,当时五彩瓷盛⾏,因红彩占据画⾯主导地位,匠⼈将彩瓷装饰称为“红花”,烧制设备得名“红炉”。相关术语如“红店佬”(彩绘⼯)、“画红”(彩绘⼯序)等,共同构成景德镇地域性⼯艺⽂化特征。

清代

清代蓝浦所著《景德镇陶录》记载:“镇有彩器,昔不⼤尚。⾃乾隆初,官⺠竞市,由是⽇渐著盛。俗呼红店,其⾃称⽈炉户。” “红店”指釉上彩绘作坊,彩瓷装饰被称为“画红”,烧制设备因⽽得名“红炉”。

清代乾隆年间督陶官,唐英所著《陶冶图说》总结彩瓷⼯艺云:“⽩瓷加彩后,复须烧炼,以固颜⾊。爰有明暗炉之制。⼩器则⽤明炉,⼝⻔向外,周围炭⽕,置铁轮其下,托以铁叉,以钩拨轮使转,以匀⽕⽓。⼤件则⽤暗炉,⾼三尺余,周围夹层贮炭⽕,下留⻛眼,将瓷器贮于炉,⼈执圆板以避⽕⽓,炉顶泥封,烧⼀昼夜为度。”

清代朱琰著 《 陶说》 总结红炉⼯艺云:“分内外层,内为瓦质,外以砖就地围砌,⾼三尺余,圆径约⼆尺,周围夹壁之中,相离⼆⼨许,以贮炭⼤。 底之周围,以砖作孔,因以通⻛。“夹层贮炭,下留⻛眼”, 成为康乾御瓷的彩烧基⽯。

清郑廷桂作《陶阳竹枝词》有云:金边细彩暗炉开 巧样瓷名尚脱胎以诗歌的记录, 提到“暗炉”、即“红炉‘’

清代至民国

红炉为彩瓷烧制核心设备,与“红店”体系共生 ,支撑景德镇釉上彩瓷的繁荣。

工艺流程

1、搭建技艺

红炉有两层,内层为直⽴圆筒形作为炉膛,直径0.6~1m,⾼1m左右,外层和内层之间有放置⽊炭的夹层,外层砖砌成圆形,下部四周留有进⻛⽤的⻛眼。烤花时将瓷器放在内层炉膛中,点燃夹层的⽊炭,并⽤耐⽕泥制作的盖板盖住红炉上⾯,达到温度之后停⽕,⾃然冷却后取出。红炉体积⼩⽽灵活,缺少了普通窑的很多要素,⽐如独⽴的燃烧室、烟囱,这也是其被称为炉⽽不是窑的原因。“此炉也可以烧制浇⻩、茄⽪紫、孔雀绿等低温单⾊釉器物。”

红炉采用双膛式结构(表1),兼具实用性与灵活性:

红炉结构部件及功能说明

(红炉结构示意图)

炉呈桶状,内外两层,⾼约1⽶,直径分别为1.2⽶、1⽶、80厘⽶三种。搭炉时,先在地⾯⽤窑砖砌烟⽕道,⾼两块砖,约10厘⽶,靠外沿每隔30厘⽶留⼀⼩孔,宽12厘⽶,整个形状好似⼀幅⼋卦图,称“孔明⼋卦阵”。其上砌⼩器匣钵⼚特制的经过窑⽕烧成的匣钵⽚,⼀只炉为⼀副,厚2厘⽶,分底⽚、壁⽚各若⼲块。底⽚星扇形,壁⽚呈弧形,合扰后成了⼀只⼤匣钵。再⽤窑砖砌外层,略⾼于内膛,内外层相距约10厘⽶。

满炉技艺

将彩绘了的瓷器有规则地排列在内膛之中,⼤件放底下和靠四周,⼩件放中间和上⾯。⼿要轻提轻放,以 防揩擦画⾯和⻩⾦绘制的边。尔后覆盖废弃的⼩器匣钵底⽚,盖匣⽚犹如屋上盖瓦,每块之间搁有空隙,以让份蒸发,⼜不致于炭⽕下落⽽损坏瓷器,但要留两个⼩眼,相距约30厘⽶。⼩眼要选在从上可以直窥底部的空隙处,再盖上匣⽚。

烧制工艺

红炉烧制与柴窑前端投柴不同,炭烧要从周围将温度360°渗⼊。先选平地垫两层砖以便防潮,中⼼放筒状匣钵(形成窑炉内膛),再在外围绕砌砖成炉璧(下端每间隔⼀段留数个“扒⽕眼”)。在炉璧与匣钵之间侧砌砖相隔形成“⽕路”(使内膛均匀受热)。内膛(匣钵)中便可放置好半成品瓷器,盖上匣盖(匣盖上留眼洞,⼤的透⽔⽓,⼩的看炉⽕)。烧炉时在孔洞上盖⼩匣盖或瓦⽚,再以红炭与⽣炭层层递进,⼀层隔⼀层直到盖满炉⾯。烧制时,先在炉外点燃⼀堆炭⽕,铲⼊炉的隔层,通⻛烧旺后闭塞⼩孔,添⽊炭⾼⾄50厘⽶,谓之烧“底⽕”,使底部瓷器升温。过了⼀段时间,⼜添⽊炭⾄⼝沿,谓之烧“边⽕”,加温靠边沿的瓷器。再过⼀段时间,

除将隔层添满⽊炭外,在炉顶上⾯也加满⽊炭,谓之烧“顶⽕”。

以后每隔⼀段时间,⽤铁钎通凿炭⽕后,⼜添加⽊炭。约5⼩时以后,扒开炭⽕,钳开⼩眼上的匣⽚,⼿握直径约40厘⽶、中间钻有与⼈的双眼距离相等的两孔圆⽊板遮掩⾯部,窥视瓷器烤烧的程度,若是上下左右全呈⼤红⾊⼀谓之“⼤红袍”,便停⽌加炭。待掌炉师傅确认可以歇⽕时,命令红店学徒者启开脚边⼩孔,扒出剩余炭⽕。整体烧制时间根据天⽓温、⽓压、所⽤燃料等情况,烧成时间约8⼩时。歇⽕后⾃然冷却12⼩时以上,然后掀开盖顶,依次取出瓷器,这叫开炉。需注意,开炉时间不可过早,若冷却温时⻓不⾜,贸然开炉,容易导致瓷器“惊裂”。

烧制燃料

烧炉所用木炭为白炭,中等炉烧一次需炭约120公斤。

技术断代与传承保护

红炉这么复杂的内部构造,诞出了那些绚丽佳器。也正因为它的复杂,⾃新中国成⽴以来,在景德镇“消失‘’了近半个世纪。

20世纪50年代

利⽤红炉进⾏釉上彩烧制的⼯艺⼀直延续⾄在新中国成⽴之初,到⼆⼗世纪五⼗年代,景德镇陶瓷产能不断扩⼤,因⽊炭短缺与⼯艺复杂,逐步改⽤煤、重油,最终被电能替代。

电炉普及后,红炉因构造复杂、燃料短缺等原因,传统的“红炉”与基于“红炉”之上的烧造经验成为⼀种⽂化记忆退出了历史舞台,传统技艺濒临失传。

2014年艺林堂第三代传⼈余寅通过⾮遗复原技术,⾸次恢复古法红炉营造及烧制技艺,成功复刻明成化⽃彩鸡缸杯。中央电视台纪录⽚《天⼯开物》记录复原过程,重新激活红炉的⼯艺价值与⽂化意义。

2019年至今,2019年艺林堂复原了失传多年的“炭烧红炉”⾮遗烧造⼯艺,建造了全景德镇市唯⼀还在投⼊使⽤的两座红炉实物,并联⼿古法柴窑恢复古法制瓷的全部流程,推出艺林堂誌底款,真正意义上再现了清代官窑体系中的釉上彩全套的⼯艺流程。

行规行帮

“红炉”称谓源于景德镇传统彩瓷⾏业术语体系,与之相关的“红店佬”(彩绘⼯)、“红花”(彩绘⼯序)等⽅⾔术语构成完整的⾏话体系,折射出地域性⼯艺⽂化特征。

烧炉分烧包炉和烧春炉两种。⼤的红店在⾃⼰家⾥搭炉,彩绘了的瓷器达到⼀定数量时,请烧炉者前来包烧,按烧次论价。烧炉者⼀般师徒⼆⼈,专事满与烧,挑炭、点⽕、扒炭⽕等皆红店的学徒承担。烧炉者对瓷器负责,烧得好,镶⾦的⾦光灿灿,绘花的万紫千红;烧爽(嫩)了,颜⾊⽆光泽;

烧⽼了,颜⾊发⿊,使瓷器降低了等级。烧全⾦菩萨、⾼级细瓷、瓷像及名家之作时,要⼩⼼翼翼,否则,要赔偿损失,同时也断了⾃⼰的财源。烧炉者有时同烧⼏只炉,便错开点⽕时间,来回巡视,好在红店之间相距不远。

红店与烧炉者⼒临时雇佣关系,称宾主,双⽅⽆任何⾏规约束,雇请和辞退均可⾃由。

烧春炉为烧炉者在⾃⼰家搭炉,汇集众⼩红店、洲店零散瓷器⽽烧之,按件论价。

烧红炉者为分散的个体劳动者,清末⺠初加⼊本籍⼈⾏会,以受保护。⼤⾰命以后,加⼊饰瓷同业⼯会。他的收⼊⽐画红⼯⼈⾼得多,但也⾮常⾟苦,⻓年累⽉与⽕打交道,往往前额头发、眉⽑烧得精光,双⼿也被烤⽽发裂,并易患⽓喘病。从事这种职业的以都昌、抚州、南昌⼈居多。他们为了有⼈协助⼯作,常带艺徒⼀⼈,三年出师”。艺术价值红炉瓷器以“彩透釉⻣、⾊蕴⽕痕”著称,尤以粉彩九桃天球瓶、⽃彩鸡缸杯为巅峰之作。其烧制的釉上彩瓷,既能展现宫廷御瓷的华贵雍容,亦能传递⽂⼈瓷画的清雅诗意。

电炉是“匀速”提温,呈斜线形上升,⽤时2-3⼩时即可。⽽古法红炉烧制的精髓在于“曲线升温”——烧制经过⼈⼯添炭,炭⽕有旺有弱,温度呈现曲线上升,⽤时⻓达3-5⼩时。炭⽕经底⽕、边⽕⾄顶⽕层层渗透,更让彩料有了充⾜的时间与氛围好好“⼤显本⾊”,极⾼温时瓷器已熔融并变红(⾏内称为“⼤红袍”),彩料便悄悄发⽣逆转,温度再渐渐降下,彩料逐渐凝结、玻化,最终显⾊成品。以成品效果来说,红炉烤花使颜料如⽔彩般晕染效果,线条也似纸上⾛墨般⾃然熨帖。

此次入选非遗名录的传统釉色上彩瓷烧制工艺,涵盖了多种釉色和彩绘技法,包括青花、粉彩、古彩等。这些技法各具特色,青花以其清新淡雅的色调和独特的绘画风格著称;粉彩则以细腻的质感和丰富的色彩层次备受青睐;古彩则色彩鲜艳,线条刚劲有力,具有浓郁的民间艺术风格。这些不同的技法相互交融,共同构成了传统釉色上彩瓷烧制工艺的独特魅力。

在当代社会,传统釉色上彩瓷烧制工艺面临着诸多挑战。一方面,随着现代工业的发展,机械化生产逐渐取代了传统手工制作,使得这一古老工艺的生存空间受到挤压;另一方面,传承人才的匮乏也成为制约其发展的重要因素。然而,也有许多有识之士积极投身于传统釉色上彩瓷烧制工艺的保护与传承工作。他们通过举办展览、开展培训、建立工作室等方式,让更多的人了解和认识这一古老工艺,培养了一批年轻的传承人才。

此次传统釉色上彩瓷烧制工艺入选景德镇市级非遗名录,将为其保护与传承提供有力的政策支持和保障。景德镇市相关部门表示,未来将加大对这一非遗项目的保护力度,制定科学合理的保护规划,加强对传承人的扶持和培养,推动传统釉色上彩瓷烧制工艺与现代科技、文化创意产业的融合发展,让这一古老工艺在新时代焕发出新的生机与活力。

传统釉色上彩瓷烧制工艺不仅是景德镇的文化瑰宝,也是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。它的入选非遗名录,对于弘扬中华优秀传统文化、增强民族文化自信具有重要意义。相信在社会各界的共同努力下,这一古老工艺必将得到更好的保护与传承,为人类文明的发展做出更大的贡献。

发表评论