“师者,所以传道,授业,解惑也。”教师是直面孩子的第一人。简城第一小学作为一所百年老校,将“科研兴校”作为学校发展的必由之路。

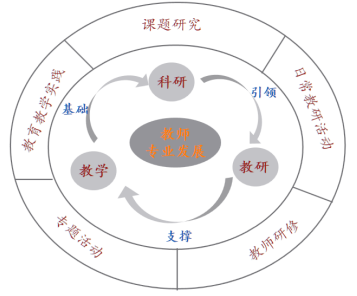

近年来,学校以教学实践为基础,以科研为引领,以教研为支撑,通过将“课题研究”“日常教研活动”教师研修”“专题活动”“教育教学实践”等有机整合、协同发展,形成了“教学-科研-教研”三维联动机制,构建了教科研一体化的教师专业发展生态体系,有效促进了教师从经验型向研究型的专业转型,实现了教师专业能力与学校教育质量的同步提升,培养出了一支敢于创新、善于钻研的高素质教师队伍。近年来,学校68位教师获市县各级荣誉243项,57位教师在省市赛课中获奖176项,49位教师论文获奖153项,45位教师技能比赛获奖68项,61位教师参与省市县课题研究。这一系列成果充分诠释了教科研一体化在赋能教师发展、推动教学革新方面的实践价值。

制度建设:构建教科研一体化的保障体系

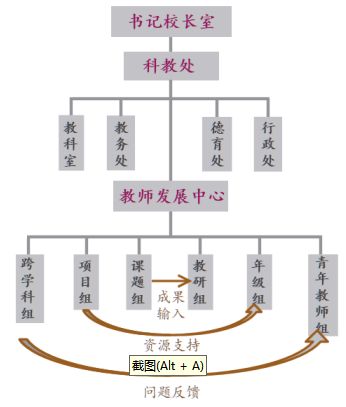

建立健全完善的教科研一体化管理运行机制,是教师专业发展的制度保障。学校将管理运行机制分为书记校长室、科教处、教师发展中心三层,将教科室、教务处、德育处等中层部门整合为科教处,教师发展中心则分为课题组、项目组、教研组、年级组、跨学科组、青年教师组。战略决策层(书记校长室)负责监督评估;协调执行层(科教处)整合教科、教务、德育等部门职能,统筹课题管理、教学研究等工作;实践操作层(教师发展中心)下设课题、项目、教研等六个专项组,分别聚焦问题研究、课程开发、教学改进等领域。三层联动、六组协同,形成闭环管理机制,为教师专业发展提供制度保障。

靶向研究:问题驱动的教科研协同实践研究

学校近年来以新课标(2022版)为纲领,将“结构化教学”确立为教研核心,聚焦真实课堂痛点,通过课题化的问题解决路径推动教学改革落地。

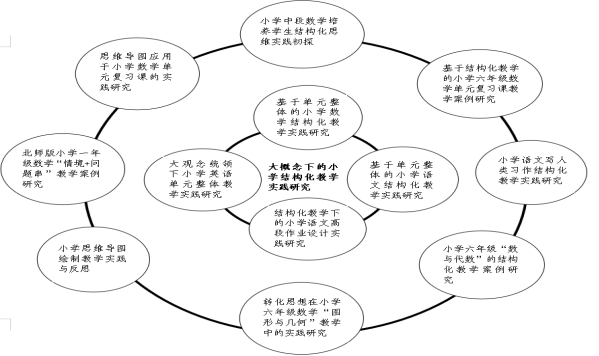

以课题为指导,进行有方向的教研。学校以省级课题《大概念下的小学结构化教学实践研究》为统领,构建了“1+N”课题研究体系。其中,语文教研组开展《基于单元整体的小学语文结构化教学实践研究》和《结构化教学下的小学语文高段作业设计实践研究》两项子课题的研究;数学教研组进行了《基于单元整体的小学数学结构化教学实践研究》和《核心素养导向下小学数学高段单元整体作业设计实践研究》的研究;英语教研组进行了《大观念统领下小学英语单元整体教学实践研究》的研究,形成了多学科联动、分层推进的教科研新格局。同时,各学科教师立足教学实践,围绕“结构化教学”核心,以具体问题为切入点,形成了一批特色鲜明的微型课题群:聚焦学科关键领域的《小学语文写人类习作结构化教学实践研究》《小学六年级“数与代数”的结构化教学案例研究》等;突出教学策略创新的《转化思想在小学六年级数学“图形与几何”教学中的实践研究》《思维导图应用于小学数学单元复习课的实践研究》等;关注学习方式变革的《小学中段数学培养学生结构化思维实践初探》《北师版小学一年级数学“情境+问题串”教学案例研究》等。

这些微型课题将结构化教学理念转化为具体教学行为,既解决了教学中的实际问题,又为省级课题提供了丰富的实践案例和数据支撑,形成了“大课题引领、小课题支撑”的良性互动研究机制。

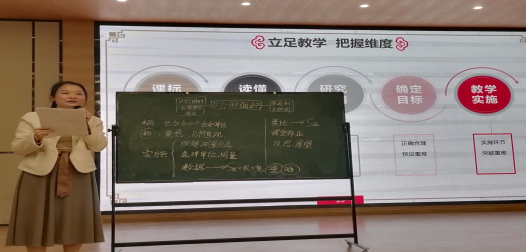

以活动为平台,开展有主题的教研。实践是教研的平台,也是科研的活水源泉,近几年,学校围绕结构化教学主题,开展序列化的教学研究,层层深入,将结构化扎根人心,从而推动了教师专业水平的提高。寻根新课标,学校组织教师一面学习《2022版新课程标准》,一面结合结构化教学理论进行融合贯通。通过自学、小组研讨、大组教研、主题式讲座,加深对新课标和材解的理解,并将其应用于教学实践中。如数学组进行了的教材解读,采取“理论思考(教材解读)+实践应用(抽选课题)”相结合的方式进行。从整体到局部、深入浅出、熟练解读教材。并根据抽选课题,对知识体系进行梳理,重点关注了结构化课堂教学实施策略。

行路实践中,通过梳理知识体系、教学实践、各类竞赛活动、名师工作室活动、区域联盟等活动将结构化走深走实。

当老师们在结构化教学实践有了一定的成果后,学校就组织进行结构化课堂教学竞赛和单元整体说课比赛、结构化研究成果评选,形成了以研究成果指导课堂教学、课堂教学支撑研究成果的教与研双向融合模式,从而推动了教师专业水平的提高。

课堂为本:问题-研究-改进的教科研生态

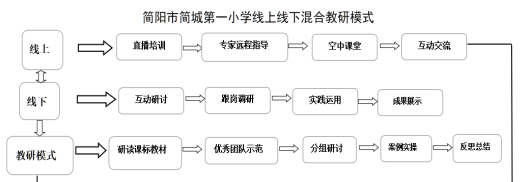

在教科研一体化模式下,学校构建出“一核双翼三段”的教科研模式:“一核”即提出一个核心问题;“双翼”,即开启教研科研互助模式,将课题研究与教研活动相挂钩,实现课题研究的教研化、教研活动的主题化。“三段”则是教师课堂教学分为三段:课前—集体备课;课中—深挖课堂;课后—反思总结。再整合专家引领、同伴互助、自主反思等多元方式,打造理论学习—课例研究—行动改进的实践闭环。这种研修模式强调问题从课堂中来、策略到课堂中去,形成持续优化的专业发展循环系统,有效促进教师个性化成长与学校教育教学质量同步提升。

发表评论