岩土工程,跨越50年的一步

——专访加华地学(武汉)数字技术有限公司董事长朱焕春

扉页---

朱焕春简介:博士,教授,知名华人学者。 历任武汉大学教授、美国依泰斯卡集团高级岩石力学专家、中国科学院大学人工智能学院客座研究员;现任加华地学(武汉)数字技术有限公司董事长、技术顾问。先后承担了三峡、锦屏、乌东德、白鹤滩、果卜等数十座大型工程百余项专题科研任务,攻克了地质工程全生命周期三维工业软件多项瓶颈技术,达到国际领先水平,推出“互联网+”与“人工智能+”形式的新一代地学工业软件,引领行业发展动态。

所谓“上天容易入地难”,复杂多变、难以预测的地下环境往往是大型工程建设中需谨慎应对的重点问题。中国基建事业发展至今,少不了一代又一代地质岩土人的前仆后继,离不开一位又一位专家学者的苦心钻研。从朝气蓬勃的少年、成绩优异的学生,到如今远见卓识的学术泰斗、继往开来的行业领军人物,朱焕春教授深耕地学,以超前创新的思维与细致严谨的作风为我国地学事业发展进步开辟了广阔的新天地。其最新成果“数智岩土集成平台”更是融合了最新的互联网与人工智能技术,对传统工程行业向“数字化、智能化”转型这一难题给出了自己的回答。

落后工作模式,拖累行业发展50年的难题

人脸识别、数字支付、线上购物,全新的数字技术走入千家万户,一次次刷新着基层百姓对生活方式的认知。如今已是2025年,人工智能技术发展如火如荼,而在工程行业中,不少单位仍面临着数字化技术难以落地的问题。尤其是随着由中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》的出台,工程勘察设计行业的数字化转型显得尤为迫切。

“现在我们地质岩土的工作者,手里拿着智能手机,生活中用着数字化的购物与支付,一到单位,又回到了五十年前,画二维的图、看纸质报告。我总说他们,怎么生活在现代,却工作在远古!”常年奔波于工程一线的朱焕春教授时常感叹,却也深切体会到数字化转型对于企业需求之迫切、转变之困难。他察觉到,受限于落后的生产方式,工程行业内从企业、项目部门,到基层人员,都面临着不少的难题。

如今行业下行,不少企业面临着业务缩减的难题。业绩的下滑使得他们即使明白转变之重要,却只能在高昂的成本面前望而却步,陷入两难困境;而对于其项目部门,落后的工作模式所带来的一切问题在复杂的勘察流程规范面前被无限放大:效率低下、流程繁冗、数据杂乱。这些问题同样如山般压迫着基层的一线从业人员,让他们在反复的成果修改中失去耐心,在长期的外业工作中丢失理想。人员来去更迭,进一步拖累企业与项目,在一轮轮的恶性循环中深陷其中,难以自拔。

朱焕春教授明白,这不是单一的“三维交付”、“XX行业版数字平台”、“外业助手”可以解决的问题,这是繁杂严苛的行业规范与企业流程简化需求间的矛盾、一线人员待遇与其工作环境及强度间的矛盾、是工程建设成果对多专业的需求与专业壁垒难以突破的矛盾等等。如何从根源上解决这些复杂的难题,征战岩土工程行业多年的朱焕春教授敏锐地嗅到了一丝可能。他将早年间于Itasca时使用地学工业软件的经验,与多年来致力于工程服务的感受融会贯通,历时七年奔走于各个国家大型工程,不断突破,不断验证,终于给出了自己的答案。

技术创新,互联网+人工智能与岩土工程的巧妙融合

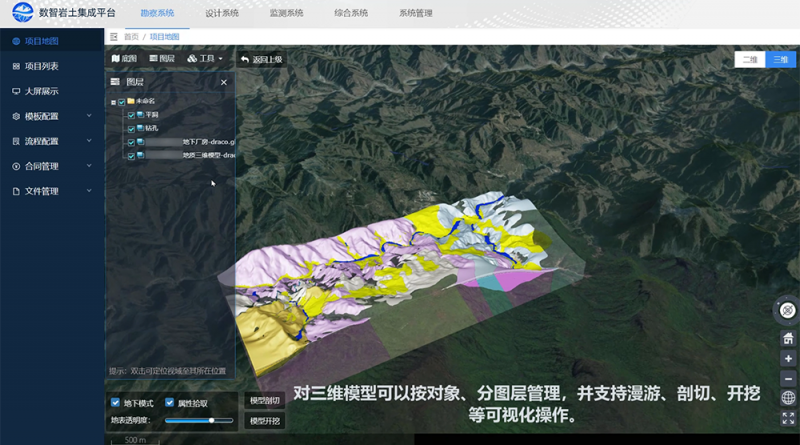

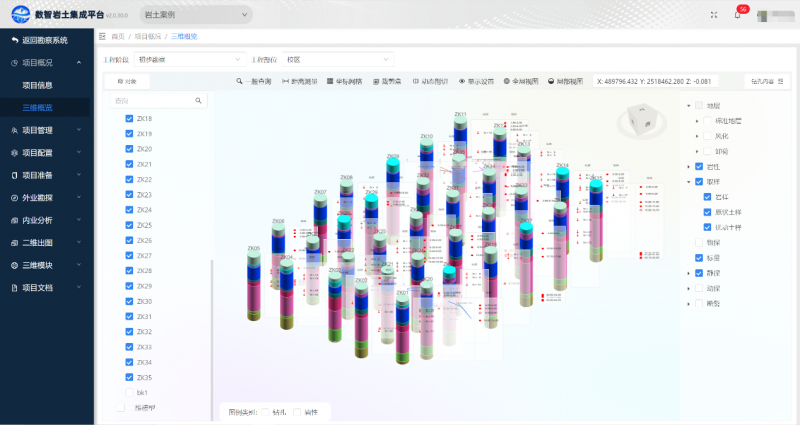

“目前的三维地质建模已经逐渐有人在用了,但是除了水利水电行业的头部企业外,更多单位的地质建模还是停留在只能看、不能用的阶段,这还远远达不到数字化转型的要求。数字化转型是不可以与生产环节脱钩的,那数字化的手段自然也要覆盖进生产的全流程中去。我们要建立一个覆盖生产全生命周期的云平台,实现岩土工程行业从传统纸质二维工作方式,到三维、互联网、人工智能的一步跨越。”加华地学希望实现的是依靠技术上的突破解决现实问题,并催生新的应用场景。如果说早年间彻底摆脱国外技术是加华地学开始创新突破的起点,那么,融合了三维地质建模、互联网、人工智能三大技术的“数智岩土集成平台”的构想,则完全是加华地学凭着一腔孤勇,探索未知道路的开始。

说起来容易做起来难,七年攻坚,朱焕春教授带领着加华地学团队,从工程行业最基础的地质建模技术、地质模型与结构模型的跨专业交互,到作为Saas平台最重要的互联网技术、数据中心搭

建,一步步突破,完成了平台的基本搭建。

做科研苦,要耐得住寂寞,要有“板凳甘坐十年冷”的坚韧。好在朱焕春教授及加华地学团队并不囿于理论知识,多年工程咨询业务的积累为其提供了大量的工程一线工作经验,及产品试用验证的机会。依托于白鹤滩、YX等多个国家大型工程项目的不断打磨,平台的基本功能慢慢做到了“人无我有,人有我精”:

为了满足严苛的行业规范,加华团队没有效仿其他厂家制作各版本复杂的单机软件,而是将不同行业、不同地区的标准规范皆内置其中,允许企业自由配置,一个平台全部通用,保障流程合规;

面对中小企业的人员成本问题,云端数据库消除了数据孤岛,让一切数据与成果可以随时调用,避免了人员流动问题与工作对接成本;

为解决工勘企业最为担心的质量风险问题,平台基础的勘察数据按照真实三维空间关系储存,打破了传统二维图模式的局限,大大提升了成果的可靠性;

面对岩土工程行业不断下行的局面,平台又通过多种批量工具、一键建模、云端协同尝试帮助企业增效降本。

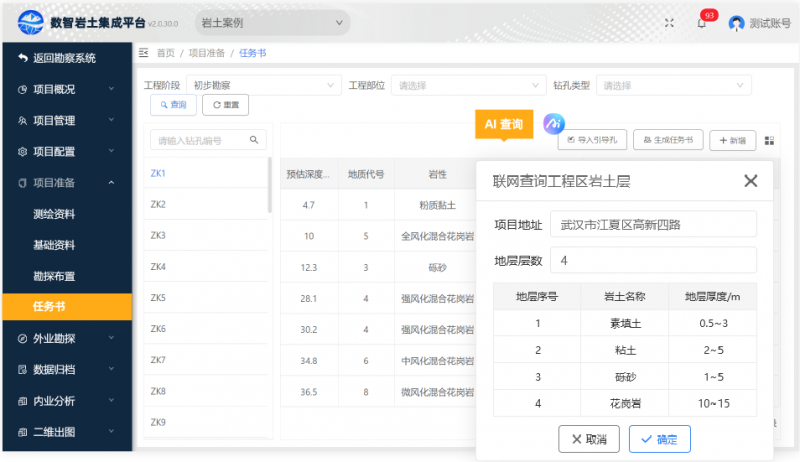

——但这样还不够。如今已经年过60的朱焕春教授依然是高新技术的狂热爱好者,他总在思考新的技术能否给岩土工程行业带来质的改变。基于互联网+技术开发云平台便是源于它的这份思考,而如今人工智能+技术的接入更是如此。钻孔图像识别、AI勘察助手、智能建模,AI技术的引入为工程勘察工作带来了质的改变。依托于原生智能、多端协同、云服务等特性,平台为中小型企业数字化转型提供了强有力的支持,推动了“人工智能+”技术在岩土工程行业的落地。

“deepseek的出现给了我们行业新的可能。”于施工区奔走数十年的朱焕春教授立刻察觉了新技术在工程勘察中的广大应用场景。对于企业来说,AI高速查阅全网资料的能力使之能够在面对业主单位时获取更多主动性,增加竞争力,以争取更多业务;对于企业内的项目部门来说,钻孔图像识别、智能建模、数据调取与报告智能生成,又是不折不扣可以提升其业务能力的功能;而对于广大基层人员,移动端APP辅以AI技术可以大幅改善其工作环境与强度,让每个人都能跟上科技发展并因之受益。让新的技术力量与传统生产要素深度融合,让数据与互联网结合形成数字资产,让数据与AI技术结合形成地质AI模型,让管理与新技术结合形成云端管理,让人人因为科技而受益。

朱焕春教授为企业算了比总账:“平台Web化操作不依赖高配硬件,硬件成本直降70%;云端协同与多种功能协助提至增效后,对人力的要求仅是原来的80%。人家制造业上世纪60年代就在用二维CAD,80年代开始用三维BIM,00年前后开始普及Saas系统。现在我们从二维到三维,到Saas、到AI,一步全给你走到位了。AI助手20s调取周边地质资料与勘察成果,数分钟一键完成第四系地质模型创建,现在的技术能够确确实实地帮助我国的岩土工程行业一步跨越50年,跟上新的时代。”数智岩土集成平台真正让智能化时代的新地学在中国大地上开了花、结了果。

如今,数智岩土集成平台已在中国电建集团其下多个单位得到广泛应用,朱焕春教授所提出的工程勘察数字化路线也终于结出果实。而作为岩土工程行业数十年的资深从业人员,朱焕春教授也深知,这还远不是终点。朱焕春教授希望,能够解决用户低成本应用问题,让传统与现代的完美融合,实现数智勘察。

打破常规,低成本也能成就高品质

时代的一粒沙,落在每个人的肩头都是一座山。岩土工程行业困境如此,行业龙头单位困境如此,中小型企业亦然。当视角放至全国各地广大的中小型勘察设计企业,朱焕春教授意识到,成本问题与人力问题是这些企业难以突破的困境。经多方计算考量,加华地学做出了一个艰难而意义重大的决定——先实现低成本的普及应用。

七年开发,成本尚未收回,低成本推广后不会有丢失来自行业头部单位大单的可能吗?朱焕春不这么想,软件产品的最大意义便是落地应用。“每一个高端技术走到最后,都是要能够低成本普及应用的。你的产品高高在上,普通人用不起,那便是阳春白雪,没有实际的社会意义。”无论是在曾经的Itasca集团,还是在如今自己创办的加华地学,朱焕春教授从没有忘记他的起点——那个给予他一生动力的,改变岩土工程行业的梦。

综合了前期的投入成本,在详细考察了平台云端服务器的储存、维护,以及公司人力成本等多方面开支后,相较于市面上其他勘察软件普遍动辄数万/人的收费标准,朱焕春教授定出了2000 / 节点·年的价格。“我们的开发成本很高,每天早上一睁眼就有几万块的工资发出去了,”朱焕春教授面对采访时不禁笑道,“但我还是希望先让行业和市场接纳我们的产品,先试着为行业做出一点改变。细水长流,路要一步一步走,问题也要一点一点解决。”

在朱焕春看来,工业软件不应该只针对大型企业和国有单位,让国家经济主体的中小企业也跟上步伐,才是保障行业生命力的基本。数智岩土集成平台CnGIM_dg,贯彻了朱焕春教授的思考,凝聚了加华地学的心血,也承载了岩土工程行业的希望

如今,数智岩土集成平台已在云南、贵州、河南等地走出了第一步,实现了在数百家中小型勘察设计企业中的试应用,后面便是打造产品示范基地,开始尝试全国大规模的推广应用。朱焕春教授坦言,产品化和技术攻坚不同,需要不断接受市场的检验与反馈。在产品推广过程中,数智岩土集成平台也将继续接受多方用户的考验,不断迭代,不断走向成熟。一路风雨,一路前行,加华地学顺应互联网和AI技术浪潮,完成了从追赶别人到自主创新的转变,走上了属于自己的路。

若是初心未改,多应此意须同。朱焕春教授希望,随着数字化、智能化技术与产业的深度融合,岩土工程行业能够彻底摆脱“落后”、“艰苦”的帽子,重新焕发生命力,成为“数字中国建设”的先锋军,成为受广大年轻人瞩目的“优质行业”。这是朱焕春二十多年前便已怀揣的梦想,也是如今加华地学即将踏上的征程!

发表评论