西南民族大学“绵延绘新”团队以AIGC技术激活绵竹年画,在数字世界中延续了非遗生命,更播下了一颗名为“可能性”的种子!如今,这颗种子在民族文化传承的沃土中生根发芽,生长出新的枝干——一支志同道合、秉承共同精神、聚焦乡村振兴的青年团队,正整装前往凉山州西昌市的民族村寨,开启从“活化一幅画”到“振兴一片村”的跨领域实践。

从年画到村寨:“绵延绘新”精神的延续与拓展

“绵延绘新”不仅是一个项目名称,更是一套可复制、可推广的“文化赋能范式”。其核心在于跨学科融合的方法论与“以科技守护文化”的使命初心。面对西昌民族村寨旅游模式单一、文化传承与经济发展失衡等现实困境,新团队意识到,绵竹年画曾面临的“传承难、产业窄”问题正是村寨共性问题下的镜像反映之一。于是,他们接过“绵延绘新”的精神火炬,将这套成功经验应用于更广阔的乡土场景。

跨学科军团再集结:多元专业凝聚解题合力

延续“绵延绘新”团队的多学科协作基因,新队伍汇聚了财政学、金融学、公共事业管理、产品设计、通信工程、中国少数民族语言文学(彝语言方向)等多个专业的学生。他们不是简单的专业叠加,而是有意识复现“绵延绘新”的核心工作模式——打破学科壁垒,针对民族地区发展的复杂问题,形成兼具文化深度与落地可行性的系统方案。

方法论升级:从“数字基因库”到“四维评估体系”

在技术层面,新团队借鉴“绵延绘新”构建年画“数字基因库”的逻辑,将抽象文化价值转化为可分析、可应用的数字资产。他们将这一思路升级应用于区域发展领域,初步构建起“经济-社会-文化-生态”四维共同现代化评估指标体系,旨在精准“诊断”村寨发展健康度,实现从“活化一门手艺”到“振兴一片乡土”的跨越。

聚焦西昌村寨:文旅融合破解发展瓶颈

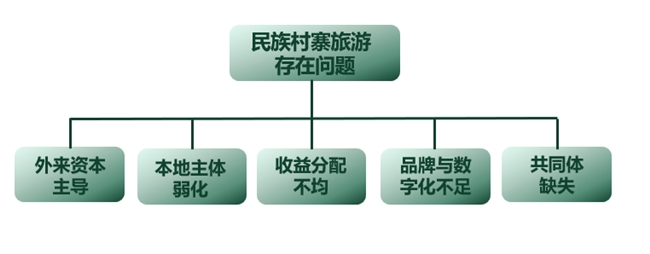

西昌的白庙村、大石板村、兴富村等民族村寨,拥有丰富的文旅资源与独特的民族文化,却也曾陷入旅游模式单一、文化表达陈旧、生态保护与开发矛盾等“成长烦恼”。团队以“共同现代化视域下西昌市民族村寨旅游发展的困境与进路”为课题,深入村寨开展问卷、访谈与多案例分析,运用熵权法等量化工具,精准定位发展短板,为后续施策提供扎实依据。

三大创新路径:绘就“西昌模式”新蓝图

结合国家乡村振兴政策导向与实地调研,团队初步规划三大方向:推动“文旅+文化”深度融合,挖掘民俗与非遗资源,设计沉浸式体验项目,让民族文化可观、可感、可参与;优化收益分配机制,建立村集体、农户与经营者共建共享的利益联结体系,体现共同现代化的公平理念;构建“村寨差异化+区域协同化”发展格局,打造“一村一品、三村联动”的文旅生态,避免同质竞争。

成效可期:青年执笔,共绘乡村振兴画卷

借鉴“绵延绘新”的成功经验,项目有望实现四重效益:延伸旅游产业链,带动住宿、餐饮、手工艺等多业共生,推动村寨经济从“单一观光”向“多元共富”转型;促进民族语言、习俗的活态传承,增强文化自信,铸牢中华民族共同体意识;建立生态旅游规范,平衡开发与保护,守护“绿水青山”;完善村民参与机制,让发展成果惠及于民,凝聚振兴合力。

青春担当:绵延绘新,不负时代

从绵竹年画的数字焕活,到西昌村寨的文旅赋能,西南民族大学的青年学子始终践行“绵延绘新”的精神内核——以智慧激活乡土,以创新响应时代。民大学子正用脚步丈量土地,用专业书写担当,探索一条“文化铸魂、产业赋能、生态宜居、共同富裕”的民族地区振兴之路。

目前,项目已完成前期准备,即将深入调研并形成高质量研究报告。他们计划通过学科竞赛、成果推广等方式,让这份“西昌方案”为更多民族村寨提供参考,为乡村振兴注入持续而鲜活的青春力量。

西南民族大学“绵延绘新”团队用AIGC技术让绵竹年画在数字时代破圈而出,播下这颗名为“可能性”的种子,未来这颗种子将在这片钟灵毓秀的土地中生根发芽,最终茁壮成长为繁茂的参天大树!

吉仔叶习 郑肖瑶 雍惠雯 李弋戈

发表评论