为顺应全球数字法治发展趋势,探索网络犯罪治理法律服务新机遇,北京大成律师事务所刑事专业委员会决定设立“网络犯罪研究中心”(简称“大成网络犯罪研究中心”),以致力于网络犯罪领域的理论深化与实务创新。会议于2025年8月23日下午在大成杭州分所举行,本次活动共有三个环节,第一个环节是开幕仪式和网络犯罪研究中心成立大会,第二个环节是聚焦前沿的专业论坛,第三个环节是开放包容的沙龙研讨。本中心人员和特邀嘉宾及部分业界代表线下参会,会议同时开通线上直播。

开幕式和成立大会由大成杭州分所合伙人、大成网络犯罪研究中心秘书长李玉亮主持。

开幕仪式

大成刑事专业委员会牵头人、大成律师事务所高级合伙人娄秋琴首先致辞,她阐述了在当前数字化时代背景下,成立网络犯罪研究中心的紧迫性与重大意义。她指出,网络犯罪具有隐蔽性、跨区域性和技术性等特点,导致行为认定和证据规则都不明晰,使得司法治理和刑事辩护都面临巨大的挑战。大成网络犯罪研究中心的成立,正是大成刑委会积极回应社会需求、聚焦前沿法律问题、致力于专业化建设的战略举措。她强调,研究中心不但要跟踪研究最新的网络犯罪动态、剖析疑难复杂案件,更要探索有效的辩护策略和防控模式,推动形成行业标准与最佳实践。最后,娄秋琴对研究中心的未来表达了殷切期望,她相信研究中心在楼伯坤教授的带领下,将会为维护网络空间的清朗、保障数字经济健康发展以及国家的法治建设做出应有的贡献。感谢大成杭州分所对此次活动的大力支持,并预祝活动取得圆满成功!

接着, 大成杭州分所党总支书记、事务所主任、大成律师事务所高级合伙人徐万钧致辞,他说:此次大成网络犯罪研究中心在杭州分所的成立,对全国企业都具有重要意义。浙江作为创新创业活跃地区,许多企业在商业模式探索中常面临法律边界模糊的问题,可能导致部分优秀技术公司误触刑法,十分令人惋惜。网络犯罪研究中心的设立,有助于厘清创新与犯罪的边界,为企业发展提供清晰指引,支持经济健康崛起;这也加强了大成刑委会与大成杭州分所的互动与互补。感谢大家冒着酷暑前来参会,预祝活动圆满成功,期待未来与各地专家深入合作,推动产出更多研究与实务成果。

网络犯罪研究中心成立大会

在成立大会上,大成律师事务所高级合伙人、大成刑事专业委员会理事、大成杭州分所管委会委员、浙江工商大学法学院教授、博士生导师、大成网络犯罪研究中心负责人楼伯坤介绍大成网络犯罪研究中心的情况。他分三部分进行介绍:

第一,中心的筹备过程。中心筹建过程历时数月,经历了系统性的机构申报、人才遴选与规划制定阶段。中心扎根于“互联网之都”杭州,依托地域产业与学术资源,致力于打造跨地域、跨学科的网络犯罪研究与法律服务平台。

第二,中心主要成员介绍。中心组建了一支涵盖权威学术顾问与资深律师的高水平团队。中心设负责人1名、联合负责人2名、秘书长1名、副秘书长2名,以及来自全国多地的8名研究员和5名学术顾问。顾问团队包括西南政法大学校长林维、中国人民大学法学院教授刘品新、华东政法大学教授马长山、北京师范大学副教授吴沈括及浙江大学副教授高艳东等国内网络犯罪研究领域的知名法学专家。

第三,中心的研究规划安排。在研究规划方面,中心将重点推进四大方向:建设网络犯罪资源库,实现数字资源共享;建立合作研究基地,助力数字法治经济发展;开展网络犯罪辩护专业技能培训,实现人工智能的专业应用;定期举办高端研讨会与论坛,推动理论实务深度融合,并致力于为立法和司法提供专业意见。

成立仪式上,大成刑事专业委员会牵头人娄秋琴宣布中心正式成立,并与大成杭州分所徐万钧主任、中国人民大学法学院刘品新教授、浙江大学法学院高艳东教授、大成网络犯罪研究中心负责人楼伯坤教授共同揭牌。

随后,娄秋琴主任向中心负责人楼伯坤、联合负责人官久兴(成都)、李锐杰(深圳)、中心顾问刘品新、高艳东颁发聘书。

楼伯坤教授向中心秘书长李玉亮(杭州),副秘书长盛锋(上海),以及柴欣(武汉)、陈谨(广州)、王天娇(杭州)等研究员颁发聘书。

大成网络犯罪研究中心的设立,标志着大成律师事务所在应对新型网络犯罪法律服务领域迈出重要一步。未来,中心将协同网络法律学术、实务与产业多方力量,为构建健康清朗的网络空间贡献专业智慧。

论坛环节

论坛环节由大成杭州分所律师陈静主持。她首先介绍了本次论坛两个板块4位嘉宾的情况和演讲主题。

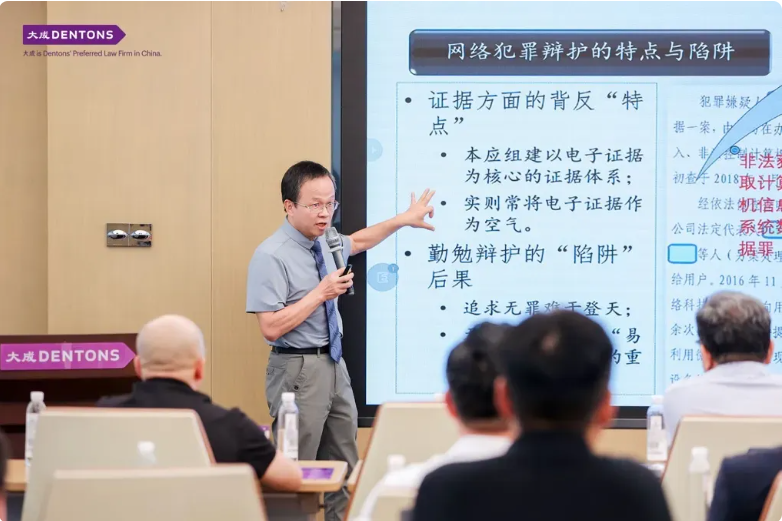

首位出场的是中国人民大学法学院教授、博士生导师、网络犯罪与安全研究中心执行主任刘品新,他以《电子证据辩护在网络犯罪案件中的运用》为主题,率先开启论坛演讲环节。

他在分享中明确指出,目前网络犯罪辩护存在证据方面的“背反”特点,追求无罪的勤勉辩护容易陷入“易名定罪”的重刑结局。针对这一核心痛点,刘教授提出了基于电子证据的无罪、量刑辩护新思路,即以电子证据为武器的辩护叠加以电子证据为知识的辩护,从而达到法律内辩护和法律外辩护的双重效果。

为帮助与会人员更直观地掌握这一辩护模式,刘教授结合自身承办的多起典型案例,从实务操作层面生动拆解了律师开展电子证据无罪辩护、量刑辩护的具体路径,为与会人员提供了可落地的实操指引。

演讲尾声,刘教授进一步提出,网络犯罪是关涉数字技术、数据企业与“大众创业”“万众创新”等前沿场域的新型犯罪集群,辩护律师应当主动掌握电子证据这把“关键钥匙”,以此打开数字化辩护的新大门,并在实践中率先突破,切实发挥无罪辩护、量刑辩护的功效,为保障当事人合法权益、平衡数字时代的创新发展与法律规制贡献专业力量。

大成成都分所党委副书记、大成成都分所刑事专业组负责人、大成刑事专业委员会理事、大成网络犯罪研究中心联合负责人官久兴以《网络游戏虚拟财产的犯罪探析》为题接续演讲。官律师指出,当前共识认为网络游戏虚拟财产属法律保护的财产范畴;其还结合自身办理的游戏道具侵害案件,提出律师可协助平台刑事控告,行为人或涉诈骗罪、信用卡类犯罪。针对网络游戏虚拟财产侵害案件,官律师认为目前虽然主流观点以盗窃罪为主,但是虚拟财产因数据属性难定价值,实践中难以按盗窃罪量刑,他更主张以非法获取计算机信息系统数据罪定罪处罚。

茶歇后,浙江大学数字法治研究院副院长、浙江省数字法治研究会副会长高艳东以《电信网络诈骗定性难题》为题开展演讲。

高老师以婚恋交友、虚拟投资理财类电诈为切入点,结合虚拟改号软件、VPN 翻墙软件、配资分仓软件等案例,详解技术服务型帮助行为的实践模式与司法适用难题;深入解读境外回流人员“在犯罪窝点停留30 日”条款的适用条件,即需满足诈骗数额难查证、参与境外电诈集团、针对境内居民实施且境外窝点停留超 30 日,并且认为“有证据证明出境从事正当活动除外”不属举证责任倒置;深刻探讨了犯罪集团、团伙诈骗数额认定问题,提出应通过信息化平台串并案件综合分析,依据分红、提成等折算数额,结合资金流水、后台数据、聊天记录综合判定。

此外,针对胁从犯的认定问题,高老师指出,电诈领域胁从犯认定较少,司法机关会重点核查犯罪嫌疑人求救机会、离开可能性;针对“地图标注”等交易型诈骗,高老师详细介绍了该新型案件的诈骗模式,并就是否构成诈骗犯罪提出了分情况认定的思路;针对“黑吃黑”行为的定性,高老师分几种情况进行讨论,认为可能构成诈骗、侵占和盗窃;针对“持卡人到场” 型案件,高老师提出不宜简单以“刷脸”区分罪名,“持卡人到场”是否超越帮信罪的行为要求、主观认知,应根据行为人所实施行为过程认定为不同罪名并区分主从犯。

大成深圳分所合伙人、大成网络犯罪研究中心联合负责人李锐杰以《为网络诈骗提供技术支持的定性之争--以虚构交易平台为例》作论坛环节压轴演讲。

他结合团队此前代理的重大网络诈骗案,聚焦“技术支持”刑事定性,围绕科技公司技术总监徐某等技术人员行为性质展开辩护,主张平台方是否构成诈骗存在争议,且技术人员其无诈骗行为与主观故意,平台运营方诈骗属 “实行过限”,超出其认知,应区分处理。法院最终采纳了李律师的辩护意见,在主犯以诈骗罪获刑12年的情况下,对徐某等技术人员仅以帮助信息网络犯罪活动罪定罪,判处2年10个月有期徒刑。

李律师指出,司法实践中应当对网络犯罪技术帮助行为的刑事责任认定持审慎态度,须严格区分犯罪参与程度与主观明知,实现罪责刑相适应。

沙龙环节

论坛结束后进入沙龙环节,来自大成多家分所的6位律师进行专业研讨。沙龙由大成刑委会联合牵头人、大成刑委会理事、大成律师事务所高级合伙人何慕主持。

大成上海分所合伙人、分所TMT行业组联合牵头人、大成网络犯罪研究中心副秘书长盛锋律师,率先分享网络犯罪管辖权辩护思考。他结合办案经验提出,管辖是司法公正根基,律师需依案件判断属网络经营还是诈骗,严格区分普通诈骗、合同诈骗与电信网络诈骗,普通及合同诈骗案件应坚持主要犯罪地管辖原则。

随后,大成杭州分所律师、中国信息通讯研究院可信区块链项目数字藏品组专家王征驰,以通俗易懂的方式为与会者拆解区块链技术的核心特征,并紧扣技术特性,深入剖析电信网络诈骗在区块链领域高发的底层逻辑。他指出,电诈犯罪分子正是利用“线上流通记录可信”与“虚拟货币线下资产映照可信”的概念混淆,通过误导性宣传让受害人陷入认知误区,最终引致财产交付。此外,王律师还运用对比分析的方法,清晰梳理了当前各国对虚拟货币的政策支持差异,并特别呼吁,律师需主动拓展行业知识边界,夯实专业储备,为更精准的辩护工作筑牢基础。

接下来,大成广州分所合伙人、大成网络犯罪研究中心研究员陈谨聚焦“虚拟货币交易相对人主观明知的判断难题”,带来深度解析。他提到,随着相关案件办理经验的积累,司法实践对“主观明知”的判断标准已发生关键转向:从依赖直接证据证明的“确定明知”,过渡到依据间接证据综合判断的“推定明知”。实践中,裁判者会重点审查三大核心维度--交易价格是否大幅背离市场合理区间、交易是否呈现“快进快出”等异常模式、涉案人自身从业经历与认知水平是否足以识别风险,以此形成对“主观明知” 的完整判断链。此外,陈律师还就行业趋势发表观点,他认为,虚拟货币的长期发展态势明确,而技术作为服务于应用的工具,本质不具备法律上的“原罪”,对其相关行为的认定,应摒弃先入为主的有罪推定思维。

大成杭州分所律师、大成网络犯罪研究中心研究员王天娇,以 “贷款征信类电诈犯罪中码号公司的‘明知’认定”为主题,向与会者分享了实务办案中的深度思考与经验总结。她提出,对于提供短信端口服务的码号公司而言,法律并未赋予其审查短信内容真实性、委托权限合法性的义务;但需特别注意,若码号公司在收到监管部门或运营商的风险提示、整改通知后,仍持续为相关行为提供协助,则可能被司法机关认定为“应当知道”的推定明知情形。此外,王律师进一步补充,判断码号公司是否构成“明知”,不能仅依据单一情节,还需结合交易是否存在异常特征、对用户投诉的处理态度与方式,以及是否存在规避监管的刻意行为等多方面因素,进行全面、综合的考量。

紧接着,大成武汉分所合伙人、大成网络犯罪研究中心研究员柴欣,一边向与会人员分享自己亲历办理的实务案例,一边围绕 “犯罪嫌疑人开户时签署的反诈承诺书,能否直接推定其具有主观明知”这一核心问题展开深度剖析。他明确提出,反诈承诺书并非认定主观明知的“绝对依据”,不能仅凭签署行为就直接推定犯罪嫌疑人具备犯罪故意。他进一步强调,律师在办理此类案件时,必须对全案证据进行严谨核查与把控,重点确认是否存在足以支撑“推定明知”的充分、有效证据,确保事实认定与法律适用的精准性。

最后,大成律师事务所高级合伙人、大成刑事专业委员会理事、大成杭州分所刑事专业组负责人朱黎明结合自身亲历办理的实务案例与参会人员深度交流。他明确提出,若仅以“当事人知晓缅北电诈态势”及“开卡过程存在不合规情形”这两点,就直接认定当事人构成“推定明知”,该逻辑存在明显不合理性。他进一步强调,判断此类行为是否具备可罚性,需回归核心本质--应当从帮助行为是否实质性增强了犯罪能力、是否对犯罪的预备或实施起到推动作用、与最终犯罪结果之间是否存在刑法意义上的因果关系这三大维度,进行全面、客观的考量,而非依赖单一或表面情节草率定论。

总结致辞

本次“大成网络犯罪研究中心成立大会暨电信网络诈骗犯罪法律适用疑难问题研讨会”接近尾声,大成网络犯罪研究中心负责人楼伯坤登台作总结致辞。他满怀诚意地感谢刘品新教授、高艳东教授拨冗出席与专业支持,为研讨会注入了深度学术分量;精准梳理并高度评价了论坛与沙龙环节中各位嘉宾的分享内容,认为这些实务经验与法律思考为电信网络诈骗犯罪领域的司法实务疑难问题解决提供了重要参考;楼教授还围绕研究中心的定位与使命,对中心未来在学术研究、实务赋能等方面的发展寄予殷切期望,为本次盛会画上圆满句点。

发表评论