格物穷理探真趣 ,春风化雨润新苗

---访“最美教育人”王龙涛校长

王龙涛,扎根于教育事业的物理名师,中国教育学会会员,央视“最美教育人”称号获得者,为中国教育协会认证的正高级教师,现任高途思维创始人及教学校长。从教以来,王龙涛始终秉持着“精业立身,厚德垂范”的教育信条,他以情境教学为支点,用物理思维重构课堂生态;通过具象化的物理模型揭示概念本质,锻造学生的抽象思维;借助梯度化追问搭建知识联结,激发学生的联动思维;依托螺旋式问题链引导方法迁移,培育化归思维。作为沪上物理教学领域的领军人物,王龙涛参与过多部教辅材料、试题材料、原创题等的编写工作,以知行合一的探索精神,诠释新时代育人者的专业品格。

格物致知 穷理正心探真理

三尺讲台育桃李,一片丹心写春秋。教育领域资深从业者王龙涛老师很喜欢杜甫的一句诗“细推物理须行乐,何用浮荣绊此身。”他认为“这道出了一个物理教育工作者的真正精神”,而这两句诗也成为他物理教学生涯和人生志趣的最好写照。

认识王龙涛的人,对他最深刻且一致的印象就是“敬业而认真”。王龙涛出生于一个东北的的农村地区,在学习方面几乎没人管教,却总是能认真地学习每一堂课,幼年有段时间老家的师资力量不足,很多同学开始在学习上松懈,他依旧刻苦攻读,以至于之前的老师和同学至今回忆起仍旧会说:“王龙涛是出名的‘学霸’,他当年的考卷,连标点符号都准确无误,想多扣掉一分都很难,就这样通过刻苦的努力来到了北京上学。”

有人说,王龙涛的努力是因为想要“飞出大山”,但王龙涛却认为“学习是一件自然而然的事情,尤其是物理学习,是一件非常有趣的事情。”高考时,王龙涛没有报考一些看起来会比较“赚钱”的专业,而是考入中国人民大学教育学,希望自己将来成为一名教育工作者。因为早在读书的时候,王龙涛就意识到,如果教师的能力不足,尤其是偏理性的理科教师的能力如果不足,就不是在“授业”,实则是在“毁脑”。如果教师只是为了赶教学进度,满满一堂课都在自顾自地讲解知识点,从基本概念到复杂的公式推导,全程讲得非常快,学生们根本没有时间去消化理解,只能拼命记笔记。久而久之,学生只会机械地套用公式解题,思维会被老师的节奏和死板的公式完全牵制,失去了主动思考、探索问题的能力,所以很多学生非常努力,却依旧不能取得成绩上的突破。

大学毕业后,王龙涛深耕于儿童数理思维教育十余年,曾在北京海淀区执教十年,培养了万名学生,他提出了“通法教学”理念,独创“实验教学法+三维物理学习体系”的教学方法,将抽象的思维具象化,复杂的训练转化为游戏化互动体验,深受学生们的欢迎。2020年,王龙涛联合清华、北大等高校的师资团队,创立了国内首个系统性数理思维课程体系,包含数理思维与实验物理思维两大模块,其中的“数学·练·测·赛”五维教学雷达体系,将抽象的思维训练转化为游戏化互动体验,获评教育“十四五”课题规划一等奖。近年来,王龙涛更是顺应线上教育的趋势,截至2025年,他研发的课程因高性价比和技术融合成为在线教育的标杆,服务范围覆盖了全国数十万学生。

(图片来源 央视对话教育节目 榜样机构颁奖现场)

物理学科是研究物质结构及运动规律的学科,本应该是探索物质世界简洁之美的旅程,却在当下教学中普遍遭遇了令人深思的现象:有相当一部分学生在物理课堂上战战兢兢,缺乏自信,害怕说错,担心“被笑话”,缺乏科学探索应有的勇气。

所以,当代学生到底需要什么?王龙涛的答案是:“激发兴趣,敢于表达。”为了让每一堂课都精彩纷呈,王龙涛老师的每一堂课,都根据不同班级学生的特点,精心设计教学方案,通过深入了解每个班级学生的学习情况、兴趣爱好和认知水平,然后有针对性地选择教学内容和教学方法。他和学生们约定,无论提问时点到谁,大家都要鼓励,答错了也不批评;他认真地给每个同学的作业本批注个性化的评语,在课堂上推行“三分钟自由质疑”环节,让学生逐步重建科学自信,这种模式让不断接受正反馈的孩子们的眼里有了光,课堂也不再是老师的“独角戏”。这种教学实践,不仅还原了物理学科“大胆假设、小心求证”的本真,更重塑着当代儿童和青少年面对未知时应有的求知姿态。

渐渐地,在王龙涛的课堂上,抬头看黑板的学生多了。优秀的老师,应该是一个行走的“知识库”,大章目、知识点、题型、分数分配、考察的难易程度等等,都要心中有数、了如指掌,为此,王龙涛来到上海后,以精研沪教版教材为基础,构建起覆盖力学、电学、热学等模块的知识网络;通过“实验工坊”项目式学习,开发“Gigglepal”等AI伴学产品,结合动画伴学、VR技术及实体教具,降低学习的成本;更以“思维导图训练营”提升学生的建模能力,多次指导学生获奖,其对上海物理高考命题规律的精准把握,被学生和同行亲切地誉为“沪上物理教学风向标”。

教书育人 传道授业启鸿蒙

从乡村苦读的少年到杏坛名师,王龙涛用教育智慧证明:真正的物理之美,在于点亮每个学子心中的科学之光,物理教育工作者的责任,就是成为投射到学生身上的光,照亮他们的梦想。

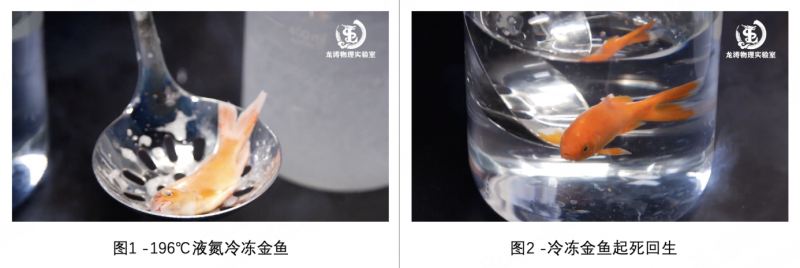

比如在讲解“热学”这一知识点时,王龙涛曾给学生们做了一个有趣的实验,叫作“液氮金鱼实验”,液氮是一种惰性、无色、无味、低粘度、无腐蚀性、不可燃、温度极低的透明液体,它在工业、食物保鲜、机械冷却系统甚至是生物和医学方面都有着重要的作用。把金鱼装进-196℃的液氮中冷冻,让学生们观察冷冻后金鱼的样子,很多学生都以为金鱼“去世”了,然后又放入正常的清水中,当孩子们瞪大的眼睛里倒映着“复活”的金鱼时,王龙涛不仅打破了传统课堂的思维冰层,更在学生们心中种下了科学探索的火种。这样的实验,成功地激发了学生们对物理学习的好奇心和探索欲,他们迫不及待地想要知道其中的奥秘。于是,大家开始自发思考热传递的原理还有其中涉及到的跨学科融合的知识点,以及在这个实验中热是如何传递的,“液氮金鱼实验”如何做到更能保障金鱼的安全等,学生们积极参与讨论,思维异常活跃,不知不觉中,学生们不仅对热传递知识有了更深刻的理解,也对物理这门学科产生了浓厚的兴趣。

(图片来源龙涛物理实验室)

在物理学习中,“言之有物,形象生动”能大大降低学生的理解门槛,这也是王龙涛一直所推崇的“本源教育”。在他的课堂上,他会把电流比喻为水闸中奔涌的水流,把电阻比喻为河道中的礁石,让那些曾被视作艰深的电学概念,在他的“水压-电压”类比教学中变得生动可感;同学们在课堂上为“雾是气体还是液体而争论不休”时,王龙涛会用放大镜揭开白雾中悬浮的水珠秘密,让孩子亲手触摸雾珠,让每一个科学原理都在具象化的探索中显露出其本质样貌。他坚持“思维导图不是终点,而是探索的路线图”,引导学生不再死记硬背,而亲手点燃科学的火花,照亮求知的道路,以至于有很多学生已毕业多年,在师生会等场合依旧会兴奋地讲起王龙涛老师某次精彩的物理课。

作为一名深受学生喜爱的物理名师,王龙涛既能熟练控制课堂大局,在探究式、互动式、启发式、趣味式的课堂氛围中井然有序地授课,又注重实效,帮助学生真正地拔高成绩。近年来,全国各省市物理中考的题型也在不断变化,更加注重考查学生的综合应用能力和创新思维。除了传统的选择题、填空题、计算题外,还增加了实验探究题、综合应用题等题型,因此对于绝大多数学生来说,物理考卷的答题时间一定是不够的,这就要有取舍、抓重点。在此过程中,王龙涛指导学生们要记好笔记,以及人手一本“不二错”的错题本,建立动态学情档案与双师督学模式,实现个性化辅导。

对于“象牙塔”内的学生来说,最想探索的问题莫过于“校园外的世界是什么样的。”每当这时,王龙涛就会告诉学生们“校园内都是人,出了校园依旧有很多人,如果不能突破思维,就不能从人山人海中走出来,看见不一样的世界。”王龙涛总是用最生动的案例告诉学生:“物理不是死记硬背公式,而是推动世界运转的隐形引擎。”比如,人们出行用的电动车,就是电磁学在现实中的化身,电动机将电能转化为动能,电池组里进行着氧化还原反应,连刹车时的能量回收都是楞次定律在起作用。还有物理学在航空航天、工程建筑、水利军事等方面的应用,王龙涛总能揭示日常中的科学奇迹:比如智能手机里的陀螺仪应用了角动量守恒,医疗CT扫描源自X射线的物理特性,厨房里煮面条时的对流现象是热力学原理等。王龙涛用这样寓教于乐的教学方式,让每个学生都明白:物理不是抽象的符号,而是解码世界运行的“密码”,它的有趣和实用性,时时刻刻塑造着人们生活的每一个当下和未来。

“老师,我以后要在科学上有建树,让中国掌握世界先进技术。”不止一次,王龙涛都听见学生们坚定地说着这样的话。

这样的话,王龙涛一直记在心里。在他看来,学生的未来是一个“未知数”,教育工作者能做的,就是教会学生思考的能力,给孩子们的未来提供更多可能性。

“教育是一场关于爱和责任的双向奔赴。”王龙涛在多年的教育实践中,提出了“温度比效率更重要”的教育理念,他总是在不同场合表示:教育工作者不仅要传递知识给学生,更重要的是传递有温度的知识。

返朴归真 弦歌蔚起壮文澜

教学时,王龙涛尤其擅长帮助不爱学习,以及怎么学也学不好的学生。他给予学生智慧的思维、信心的力量,让不可能变为可能,让平凡的人创造出不平凡的奇迹,陪伴着同学们跨越重重障碍,走向更远的未来。

在学术层面,王龙涛聚焦于“力系简化与电多极矩”研究工作,通过严谨的数学推导验证“简化补偿”的物理思想,为解决复杂物理问题提供新的理论视角,相关研究成果发表于《科学技术创新》期刊(2013年)。在教学实践方面,王龙涛独创了“分层-双轨”教学模式:针对小学三至六年级学生设计S2-S6六级课程体系,系统培养数理思维与实验物理思维;同时创新性采用“直播+录播”双轨制教学,融合清华名师指导与实战训练,并配备长期回看功能,实现教学效果最大化。这种将前沿学术研究与基础教育实践深度结合的探索,充分展现了王龙涛作为教育工作者的专业素养与创新精神。

这种技巧性、实效性、趣味性同步的教学形式,使得大多数学生不再惧怕复杂的物理公式。有很多过去不喜欢学物理的同学,在课堂上也能全神贯注,汲取知识的养分;课后,主动向老师和同学请教,查漏补缺。信心如同灯塔,在黑暗中为同学们指引着前行的方向,让同学们在学习的道路上稳步前行。

物理学可以解答很多生活中的实际问题,跨越许多自然科学领域,对提高人们的逻辑思维能力、观察实验能力、建模能力、计算能力、动手能力等都大有益处。如果物理教育缺失,往大了说,国家物理人才会出现断层,工业发展将后继乏力;往小了说,除了少数文科专业外,没有物理知识做基础,在以后的学习和工作中很可能会遇到学习阻碍。王龙涛就遇见不少在上学时靠死记硬背、物理成绩不好的家长,长大了动手能力也不行,如果是从事技术性工作特别吃亏。可喜的是,有很多学生不再重蹈他们家长的“覆辙”,通过物理学习实现了思维突破,有些也考入了师范大学,有些学生愿意在所涉足的物理领域作出更多开创性的贡献。

传承,是薪火相传的求是精神;创新,是物理学对未知领域好奇的探索精神,这些亦是王龙涛甘为明烛、照耀前路最真实的写照。

优秀的物理老师,不是教会学生如何计算轨道,而是让他们敢于想象月亮之外的风景。正如王龙涛常常所说的:“别怕这道题无解,当年爱因斯坦也没解出量子纠缠——但正因未知,科学才永远年轻。”王龙涛用智慧和热情点燃了同学们对物理学的热爱,也将继续以知识为光,照亮更多学子的未来!

发表评论